ближайшие спектакли

25

Апреля

Четверг

19:00

Как я стал...

Пьеса для кино

18+

26

Апреля

Пятница

19:00

Женитьба

Комедия в двух действиях по мотивам одноименной пьесы Н. В. Гоголя

16+

27

Апреля

Суббота

11:00

Тараканище

Страшно красивая сказка

0+

27

Апреля

Суббота

13:00

Тараканище

Страшно красивая сказка

0+

28

Апреля

Воскресенье

11:00

Капризная принцесса

Волшебная наука

6+

28

Апреля

Воскресенье

16:00

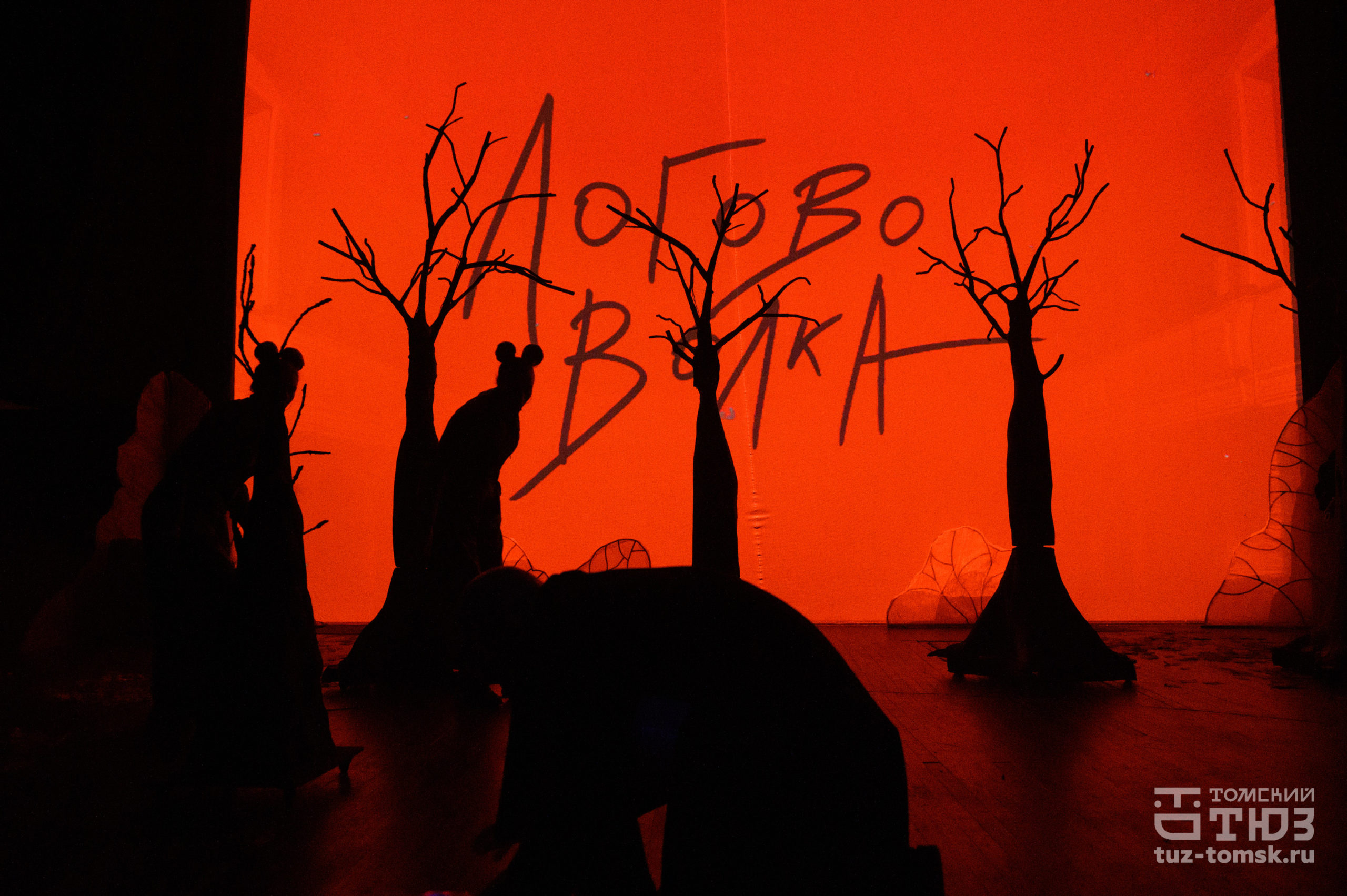

Зверский детектив. Логово волка

И ежу понятно

6+

29

Апреля

Понедельник

11:00

Фестиваль "Майский жук"

Спектакли детских самодеятельных театров

29

Апреля

Понедельник

17:00

Зверский детектив 2. Право хищника

Спектакль для семейного просмотра

6+

30

Апреля

Вторник

11:00

Фестиваль "Майский жук"

Спектакли детских самодеятельных театров

1

Мая

Среда

10:00

Фестиваль "Майский жук"

Спектакли детских самодеятельных театров

2

Мая

Четверг

18:30

Дети и эти

Спектакль для семейного просмотра

6+

3

Мая

Пятница

19:00

Обыкновенная история

Необыкновенная история

12+

4

Мая

Суббота

11:00

Капризная принцесса

Волшебная наука

6+

4

Мая

Суббота

15:00

Бегемот-невидимка

6+

5

Мая

Воскресенье

11:00

Рыжая история

Большие приключения для самых маленьких

0+